“Depuis quinze ans, je la soigne, je la change, je la lave, je l’habille. J’assure plusieurs fois par jour, sa “toilette intime”… Dans ces moments là, ma mère prend ma main. Elle sourit tristement. Nous sommes tous les deux gênés et en même temps heureux.” Dès les toutes premières pages de “Ainsi parlait ma mère”, premier roman de Rachid Benzine, ce dernier oppose la force et le pouvoir des mots à la douceur des instants et des gestes, parfaitement illustrée dans cette scène. Il en sera ainsi dans tout le récit qui évoque deux personnages unis dans une relation que l’auteur nous invite à explorer dans différentes situations de la vie quotidienne.

Lui, la cinquantaine passée, est professeur de Lettres de l’Université Catholique de Louvain et elle, c’est sa vieille maman de quatre-vingt-treize ans, vulnérable et fragilisée par la maladie, et dont il s’occupe depuis qu’elle ne peut plus vivre seule.

On s’aperçoit très vite qu’il n’est pas question ici de s’apitoyer sur le sort de ce garçon qui a tout sacrifié pour se consacrer aux vieux jours de sa mère, parce qu’il découvre et apprécie les joies d’être “sa seule ombre”, ni d’ailleurs sur celui de cette femme arrivée en Belgique dans les années 50 et dont on constate, à de multiples occasions, la force, le courage et la dignité.

Comme lorsqu’elle se rend à l’école suite à une convocation pour y affronter l’enseignant, mais surtout sa condition de femme analphabète. Lorsque c’est son tour de parler, elle va réciter une phrase apprise difficilement la veille, dans un français très approximatif, à faire rougir de honte ses fils. N’est ce pas faire preuve de courage que de se retrouver dans une telle situation dans le seul but de soutenir ses enfants et d’être à leurs côtés ? Sans jamais se plaindre.

Alors que l’on s’attend à des réactions de colère ou de haine, alimentées par l’humiliation, il n’en est rien. L’amour de cette mère pour ses enfants est plus fort que tout. Vulnérable certes, mais également forte, elle a fait le choix d’ignorer la souffrance et de la transcender, au lieu de se replier et d’en faire son identité.

Elle va plutôt chercher à se réapproprier la langue française à sa manière, dans toute sa splendeur, à travers la chanson française et la littérature. Elle s’attache pour des raisons que même son fils ignore à un texte de Balzac “La peau de chagrin” et lui en fait faire la lecture des centaines de fois. Elle finit par l’apprendre par cœur. Se crée alors un cercle d’intimité, un espace hors du temps dans lequel fils et mère se retrouvent seuls, à l’abri des humiliations, des souffrances et des non dits, lui professeur de littérature à l’université et elle femme n’ayant jamais appris à lire ni à écrire. Qui des deux l’a voulu ? Peu importe. Ils sont là tous les deux heureux ; il est heureux de l’aimer, elle est heureuse de pouvoir s’appuyer sur son bâton de vieillesse.

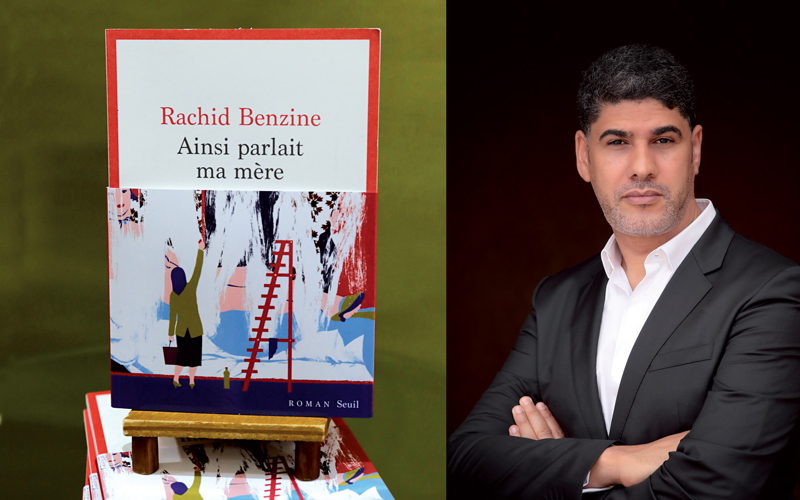

“Ainsi parlait ma mère”, Rachid Benzine, Seuil, 96 pages.

Interview de Rachid Benzine, “Je partage notre vulnérabilité face à des parents qui vieillissent”

Politologue, islamologue et chercheur associé au Fonds Paul Ricoeur (Paris). Il a écrit “Lettres à Nour” (2019), “Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? (2016), “Le “Coran expliqué aux jeunes” (2013) et “La République, l’Eglise et l’islam, une révolution française” (2016).

Quelle est la part de vécu dans le roman ? La maman du narrateur existe-t-elle ou est-elle un symbole que vous avez construit à partir de ce que vous observez, de toute une génération d’immigrés ?

Dans cette maman que je décris dans mon roman, chacun peut retrouver un peu de la sienne : une vielle dame malade, fragile, vulnérable, et en même temps une femme à la vie riche, souvent insoupçonnée parce que cette mère se raconte finalement peu. Une mère résiliente qui a su avec une joie et une force incroyables, traverser et dépasser les blessures de sa condition d’immigrée analphabète. Elle n’a pas fait de ses souffrances une identité. Sa manière de vivre illustre très bien cette phrase de Spinoza “La joie du oui dans la tristesse du fini”.

En ce qui concerne la tristesse, le fils raconte dans certaines scènes du roman les humiliations qu’elle a subies, comme ce jour où allant chercher un colis à la poste, elle n’a pu remplir la fiche qu’on lui tendait, et a dû quitter les lieux les larmes aux yeux, sans son colis, sous les yeux moqueurs et insensibles de l’employée. J’ai pensé cette mère comme un symbole effectivement de cette génération qui ne s’est pas arrêtée à ces blessures, qui a dépassé l’humiliation parce que seul comptait l’avenir, et la réussite des enfants, et qui a su habiter un lieu nouveau pour elle avec ses propres moyens. Dans le cas de cette mère, la chanson populaire et la littérature découverte en écoutant des cassettes. Quant à la part de vécu, je partage ici bien sûr notre vulnérabilité face à des parents qui vieillissent, qui s’éloignent chaque jour un peu plus, et notre questionnement commun qui est comment les accompagner, comment apprivoiser notre peur et comment continuer d’habiter avec eux un espace commun.

Vous avez eu envie de créer dans le roman un espace de complicité et de partage qui réunit le narrateur et sa maman et vous avez choisi la littérature. Pourquoi “La peau de chagrin” de Balzac ?

Le narrateur dit un moment “Je n’ai jamais vraiment compris le parcours migratoire de mes parents (…). Eux et moi, nous avons vécu ensemble, mais jamais en même temps.”

Avec la mère vieillissante se dessine un espace commun à habiter entre ce fils professeur de littérature, universitaire et cette maman analphabète autour de la littérature, et en particulier le roman de Balzac “Peau de chagrin” dont le narrateur lit chaque jour à voix haute des extraits à sa mère analphabète. Elle connaît le texte par cœur. Normal, elle l’a entendu plus de 200 fois. Chaque passage donne lieu à des interprétations à n’en plus finir. Lui, fort de sa position “dominante” de professeur de lettres à l’université. Elle, avec “sa vision personnelle mais très affûtée des relations et de la psychologie humaine”.

Ce moment de partage est aussi un cadeau que la mère fait à son fils : quand on est transfuge de classe (sociale ou culturelle), on a le sentiment de s’éloigner des siens, on se sent impuissants à leur faire découvrir le monde où l’on habite avec ses références et sa façon de penser. Là, la maman rejoint son fils où il est avec Balzac, elle lui permet dans ce moment de lecture de sentir sa mère proche de lui, d’être ensemble sur le même territoire. Qui mieux que Balzac décrit la question du désir et de longévité.

Dans un recueil de nouvelles publié en mars 2018, édité par Amina Masnaoui et intitulé Femmes, vous y contribuez avec un texte sous le titre “Femme abnégation”. Est-ce la genèse du roman ?

Oui, je pense que les textes nous habitent longtemps avant qu’on ne les couche sur un papier. L’envie et l’histoire sont là, et il faut parfois du temps à les dérouler, à laisser les mots s’articuler de façon “évidente” pour créer une histoire.

Une traduction de votre roman vers l’arabe, vous tenterait-elle ?

Il faut poser la question plutôt aux éditeurs, mais j’en serai bien sûr heureux, cette mère étant une immigrée marocaine. Le livre est d’ailleurs déjà en cours de traduction vers l’allemand, l’italien, et… le coréen.